Segnalamenti marittimi ottici

I segnalamenti ottici marittimi servono a segnalare pericoli, ad aiutare a riconoscere la costa ed in generale a fornire dei punti notevoli (punti cospiscui) al navigante. Sono situati sulla costa, all'entrata dei porti, sulle dighe foranee, sui promontori, sugli scogli, sulle secche o galleggianti in mare.

Per la loro funzione, i segnalamenti marittimi devono essere quindi facilmente visibili ed identificabili, ed essere riportati sulle carte o sui documenti nautici. Possono essere luminosi, ed essere visibili quindi anche di notte, oppure essere di utilizzo esclusivamente diurno.

Sistema IALA

Il sistema internazionale di segnalamenti I.A.L.A. (International Association of Lighthouse Authorities) codifica ogni tipo di segnalamento (colore, caratteristica della luce per i segnali luminosi, forma e colore dei miragli) in modo da definire univocamente il loro significato.

Segnali laterali

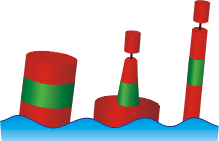

I segnali laterali segnalano l'entrata di porti e canali, differenziandosi tra lato destro e sinistro: per il sistema I.A.L.A. regione A si ha il colore verde sul lato destro e rosso sul lato sinistro entrando nei porti e canali mentre per la regione B si ha l'inverso.

Segnali cardinali

I segnali cardinali segnalano aree di pericolo in orientamento rapportato a punti cardinali rispetto alla posizione del segnale.

Lampi continui

9 lampi brevi

3 lampi brevi

6 lampi brevi + 1 lampo lungo

Segnali di pericolo isolato

Segnalano pericoli isolati per la navigazione (scogli, secche o altro) in prossimità della loro posizione.

Segnali di acque sicure

Indicano zona sicure ai fini della navigazione.

Segnali speciali

Segnalano cavi sottomarini, oleodotti, aree protette, aree militari e in genere riportano alle carte nautiche della zona per maggiori informazioni.

Caratteristiche dei fari

Ogni faro emette una successione ben precisa di fasci di luce in un determinato periodo di tempo. Questa successione si chiama caratteristica e permette di riconoscerlo univocamente e senza possibilità di errore.

Sulle carte nautiche è facile individuare i fari perché, insieme al loro simbolo di stella col fascio di luce, è sempre riportata la caratteristica, l'elevazione e la portata nominale.

ha un'elevazione di 30 m e una portata nominale di 15 Miglia

L'elevazione del faro rappresenta l'altezza della sua lampada rispetto al livello del mare. Bisogna fare attenzione a non confondere l'elevazione con l'altezza del faro (inteso come costruzione): infatti un faro "basso" potrebbe essere installato su un'altura o su un'alta scogliera e questo accorgimento ne aumenterebbe di molto l'elevazione.

Portata dei fari

È facile intuire che più elevato è il faro, maggiore sarà la sua portata, cioè la massima distanza a cui la luce può essere scorta. Tuttavia, è bene sapere che esistono tre tipi di portata:

- la portata luminosa

- la portata nominale

- la portata geografica

Abbiamo già detto che sulle carte viene indicata quella nominale. Ma perché?

La portata luminosa dipende dalla potenza dalla lampada e dalle condizioni di visibilità meteorologica (presenza di nubi basse, foschia, nebbia, etc).

La portata nominale, invece, è indipendente dalle condizioni atmosferiche ed è definita come la portata luminosa che il faro avrebbe in condizioni standard, cioè nel caso in cui si avesse una visibilità meteorologica di almeno 10 Miglia.

La portata geografica dipende direttamente dall'elevazione del faro e da quella dell'osservatore e tira in ballo nientepopodimeno che la curvatura della Terra (che è quasi sferica, checché ne abbia a dire qualche terrapiattista dell'ultima ora).

Poniamo di avere un membro del nostro equipaggio in cima all'albero della nostra barca e noi, invece siamo in pozzetto. Grazie alla sua posizione elevata, chi sarà sull'albero avvisterà il faro prima di noi semplicemente perché rispetto a lui la portata geografica del faro è maggiore.

Chiamando H e a (espresse in metri) rispettivamente l'elevazione della lampada del faro e quella dell'osservatore in cima all'albero, la portata geografica (in Miglia) viene calcolata con questa formula:

Va da sé che se, a causa delle condizioni atmosferiche, la portata luminosa è inferiore a quella geografica, anche l'osservatore in cima all'albero non sarà in grado di avvistare il faro semplicemente perché la foschia o le nuvole lo coprono.

Al contrario, in condizioni di grande portata luminosa (cioè di alta visibilità), se anche la nostra barca dovesse trovarsi lontana dal punto di avvistamento del faro, guardando in alto verso il cielo vedremmo comparire la sua spazzata.

Tipologie di luci

Per poter distinguere un faro da un altro, oltre ai periodi di ripetizioni delle sequenze di luce ed elisse, ci possono essere diverse durate relative tra luce ed eclisse. Ogni tipologia ha un nome ben preciso e qui di seguito riporteremo la sigla utilizzata per le carte italiane e per quelle internazionali (tra parentesi quadre).

| Diagramma | Descrizione | Sigla | Visualizzazione |

|

Fissa | F. | |

|

Lampeggiante | Lam. [Fl.] |

|

|

A gruppi di lampi | Lam.(2) [Fl.(2)] |

|

|

Intermittente | Int. [Occ.] |

|

|

Intermittente a gruppi | Int.(2) [Occ.(2)] |

|

|

Isofase | Iso | |

|

Alternata | Alt. R.W.G. (Red, White, Green) |

|

|

Scintillante | Sc. [Q.] |

|

|

Scintillante rapida | Sr. [VQ.] |